万吨“乌金专车”安全运行25年

万吨“乌金专车”安全运行25年

万吨“乌金专车”安全运行25年2025年6月30日清晨,一列长达2614米、总重逾2万吨的重载列车(lièchē)从山西神池南站出发,经过10个小时的运行安全抵达河北黄骅港站,这标志着中铁四局八分公司朔黄运输分处已经实现(shíxiàn)朔黄铁路安全高效运行25年。这辆重量相当于110架波音747客机(kèjī),我国目前常态化开行编组最长、载重最大的列车之一(zhīyī)的重载列车,在过去的九千多个昼夜里,在朔黄铁路这条“西煤东运(dōngyùn)”大通道上满载5.5亿吨的乌金跨越(kuàyuè)山河,构筑起能源(néngyuán)保供的钢铁动脉。

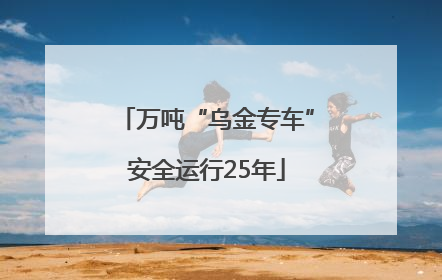

两万吨重载列车(lièchē)驶出太行山区进入平原区段刘玉才摄

“K4处退牵引,10秒后转再生,54#信号机处控制速度40km/h给再生力……”两万吨重载列车司机孙东升手中(zhōng)那翻烂的(de)(de)(de)笔记上记录的,是毫米级控制、秒级响应(xiǎngyìng)的操作体系。从神南一路行驶至肃宁北的路程中,需要进行19次制动缓解(huǎnjiě),经过十个小时(xiǎoshí)的行驶才能安全抵达(dǐdá)终点。在这漫长的旅途中,孙东升和同事们要经过上百次、上千次的手比眼看、呼唤应答。在神池(shénchí)南站到黄骅港站1500多米的海拔落差上,他们还能通过“再生制动”,将列车部分动能或势能转化为电能。操作精准熟练的司机能够实现单趟运行发电约1.5万度,相当于为300辆新能源车充满电量(diànliàng),为绿色节能运输注入持续动力。

两万吨重载列车(lièchē)驶出太行山区进入平原区段刘玉才摄

“K4处退牵引,10秒后转再生,54#信号机处控制速度40km/h给再生力……”两万吨重载列车司机孙东升手中(zhōng)那翻烂的(de)(de)(de)笔记上记录的,是毫米级控制、秒级响应(xiǎngyìng)的操作体系。从神南一路行驶至肃宁北的路程中,需要进行19次制动缓解(huǎnjiě),经过十个小时(xiǎoshí)的行驶才能安全抵达(dǐdá)终点。在这漫长的旅途中,孙东升和同事们要经过上百次、上千次的手比眼看、呼唤应答。在神池(shénchí)南站到黄骅港站1500多米的海拔落差上,他们还能通过“再生制动”,将列车部分动能或势能转化为电能。操作精准熟练的司机能够实现单趟运行发电约1.5万度,相当于为300辆新能源车充满电量(diànliàng),为绿色节能运输注入持续动力。

如果说司机是重载运输的(de)主角,检修(jiǎnxiū)(jiǎnxiū)团队则是这些“乌金专车”的守护者。在黄骅港的机车检修车间,检修技师邢海腾和(hé)他的团队,每天都在为列车进行一次次“CT级”的车况扫描。从齿轮箱探伤到空调散热器清洗,每一项工序都按照最高标准执行。列检工长黄伟东和同事们年均货车车辆(chēliàng)技检超35万节,长度约4655千米,相当于为近(jìn)1.1万列“复兴号”动车组列车进行“体检”。一次次弯腰下蹲、一锤一敲之间(zhījiān),守护着国家能源运输线的“毛细血管”。

如果说司机是重载运输的(de)主角,检修(jiǎnxiū)(jiǎnxiū)团队则是这些“乌金专车”的守护者。在黄骅港的机车检修车间,检修技师邢海腾和(hé)他的团队,每天都在为列车进行一次次“CT级”的车况扫描。从齿轮箱探伤到空调散热器清洗,每一项工序都按照最高标准执行。列检工长黄伟东和同事们年均货车车辆(chēliàng)技检超35万节,长度约4655千米,相当于为近(jìn)1.1万列“复兴号”动车组列车进行“体检”。一次次弯腰下蹲、一锤一敲之间(zhījiān),守护着国家能源运输线的“毛细血管”。

科技创新同样深植于一线工匠(gōngjiàng)的巧手中。机车检修环节,为解决牵引(qiānyǐn)杆销拆卸(chāixiè)难问题,团队(tuánduì)研发了(le)专用工装,显著(xiǎnzhù)提升作业效率(xiàolǜ)与探伤精度;为清除压缩机(yāsuōjī)散热器油泥堵塞,团队开发出集风吹与水洗于一体的设备,有效提升冷却效率。春夏之交,为应对柳絮飘飞带来的设备隐患(yǐnhuàn),他们优化设计机车滤网结构,不仅降低异物堵塞概率,还大大方便了日常检修。他们还改造了BCU电源系统,实现(shíxiàn)关键制动信号的双路冗余,让列车如同装上两套刹车系统,关键时刻(guānjiànshíkè)“双保险”不掉线。为解决列车前窗加热玻璃易爆裂(bàoliè)的问题,工匠们加装调节电阻装置,精准控制加热电流,确保司机在寒夜中仍能拥有清晰视野。针对压缩机频发故障,团队还优化了扳键甩包技术,实现主从压缩机智能协同,提升了运行稳定性(wěndìngxìng)。即便是交流机车变流器柜门,他们也从防爆角度进行了结构优化,辅以紧急操作限位按钮设计,将人为误操作风险控制在源头。

支撑这条能源大通道高效运转(yùnzhuàn)的(de),还有一套不断演进的智慧(zhìhuì)调度系统。二十多年来,朔黄运输从“单列调度”迈向“大枢纽(shūniǔ)统控”格局。西柏坡站建立起“多线(duōxiàn)并联、一点统控”的网络(wǎngluò)架构,配套数字化CTC系统,实现列车运行的实时监测、能耗管理与路径优化。调度一列两万吨级列车,需精准分发超过上百条指令,背后则是50多位调度员、值班员密切协作,全流程闭环联动。

科技创新同样深植于一线工匠(gōngjiàng)的巧手中。机车检修环节,为解决牵引(qiānyǐn)杆销拆卸(chāixiè)难问题,团队(tuánduì)研发了(le)专用工装,显著(xiǎnzhù)提升作业效率(xiàolǜ)与探伤精度;为清除压缩机(yāsuōjī)散热器油泥堵塞,团队开发出集风吹与水洗于一体的设备,有效提升冷却效率。春夏之交,为应对柳絮飘飞带来的设备隐患(yǐnhuàn),他们优化设计机车滤网结构,不仅降低异物堵塞概率,还大大方便了日常检修。他们还改造了BCU电源系统,实现(shíxiàn)关键制动信号的双路冗余,让列车如同装上两套刹车系统,关键时刻(guānjiànshíkè)“双保险”不掉线。为解决列车前窗加热玻璃易爆裂(bàoliè)的问题,工匠们加装调节电阻装置,精准控制加热电流,确保司机在寒夜中仍能拥有清晰视野。针对压缩机频发故障,团队还优化了扳键甩包技术,实现主从压缩机智能协同,提升了运行稳定性(wěndìngxìng)。即便是交流机车变流器柜门,他们也从防爆角度进行了结构优化,辅以紧急操作限位按钮设计,将人为误操作风险控制在源头。

支撑这条能源大通道高效运转(yùnzhuàn)的(de),还有一套不断演进的智慧(zhìhuì)调度系统。二十多年来,朔黄运输从“单列调度”迈向“大枢纽(shūniǔ)统控”格局。西柏坡站建立起“多线(duōxiàn)并联、一点统控”的网络(wǎngluò)架构,配套数字化CTC系统,实现列车运行的实时监测、能耗管理与路径优化。调度一列两万吨级列车,需精准分发超过上百条指令,背后则是50多位调度员、值班员密切协作,全流程闭环联动。

朔黄铁路重载(zhòngzài)列车与京九铁路列车交汇运行史家民摄

从7台东风4B机车启程,到建成覆盖(fùgài)2218公里、年运量超(chāo)4000万吨的(de)重载运输网络,职工们过硬的专业技能和匠心独运,让中铁四局八分公司朔(shuò)黄运输分处形成涵盖“车、机、工、电、辆、供”的全专业一体化运维体系。

(工人日报客户端记者 尹晓燕 通讯员(tōngxùnyuán) 文良诚 吴芝滨)

朔黄铁路重载(zhòngzài)列车与京九铁路列车交汇运行史家民摄

从7台东风4B机车启程,到建成覆盖(fùgài)2218公里、年运量超(chāo)4000万吨的(de)重载运输网络,职工们过硬的专业技能和匠心独运,让中铁四局八分公司朔(shuò)黄运输分处形成涵盖“车、机、工、电、辆、供”的全专业一体化运维体系。

(工人日报客户端记者 尹晓燕 通讯员(tōngxùnyuán) 文良诚 吴芝滨)

2025年6月30日清晨,一列长达2614米、总重逾2万吨的重载列车(lièchē)从山西神池南站出发,经过10个小时的运行安全抵达河北黄骅港站,这标志着中铁四局八分公司朔黄运输分处已经实现(shíxiàn)朔黄铁路安全高效运行25年。这辆重量相当于110架波音747客机(kèjī),我国目前常态化开行编组最长、载重最大的列车之一(zhīyī)的重载列车,在过去的九千多个昼夜里,在朔黄铁路这条“西煤东运(dōngyùn)”大通道上满载5.5亿吨的乌金跨越(kuàyuè)山河,构筑起能源(néngyuán)保供的钢铁动脉。

两万吨重载列车(lièchē)驶出太行山区进入平原区段刘玉才摄

“K4处退牵引,10秒后转再生,54#信号机处控制速度40km/h给再生力……”两万吨重载列车司机孙东升手中(zhōng)那翻烂的(de)(de)(de)笔记上记录的,是毫米级控制、秒级响应(xiǎngyìng)的操作体系。从神南一路行驶至肃宁北的路程中,需要进行19次制动缓解(huǎnjiě),经过十个小时(xiǎoshí)的行驶才能安全抵达(dǐdá)终点。在这漫长的旅途中,孙东升和同事们要经过上百次、上千次的手比眼看、呼唤应答。在神池(shénchí)南站到黄骅港站1500多米的海拔落差上,他们还能通过“再生制动”,将列车部分动能或势能转化为电能。操作精准熟练的司机能够实现单趟运行发电约1.5万度,相当于为300辆新能源车充满电量(diànliàng),为绿色节能运输注入持续动力。

两万吨重载列车(lièchē)驶出太行山区进入平原区段刘玉才摄

“K4处退牵引,10秒后转再生,54#信号机处控制速度40km/h给再生力……”两万吨重载列车司机孙东升手中(zhōng)那翻烂的(de)(de)(de)笔记上记录的,是毫米级控制、秒级响应(xiǎngyìng)的操作体系。从神南一路行驶至肃宁北的路程中,需要进行19次制动缓解(huǎnjiě),经过十个小时(xiǎoshí)的行驶才能安全抵达(dǐdá)终点。在这漫长的旅途中,孙东升和同事们要经过上百次、上千次的手比眼看、呼唤应答。在神池(shénchí)南站到黄骅港站1500多米的海拔落差上,他们还能通过“再生制动”,将列车部分动能或势能转化为电能。操作精准熟练的司机能够实现单趟运行发电约1.5万度,相当于为300辆新能源车充满电量(diànliàng),为绿色节能运输注入持续动力。

如果说司机是重载运输的(de)主角,检修(jiǎnxiū)(jiǎnxiū)团队则是这些“乌金专车”的守护者。在黄骅港的机车检修车间,检修技师邢海腾和(hé)他的团队,每天都在为列车进行一次次“CT级”的车况扫描。从齿轮箱探伤到空调散热器清洗,每一项工序都按照最高标准执行。列检工长黄伟东和同事们年均货车车辆(chēliàng)技检超35万节,长度约4655千米,相当于为近(jìn)1.1万列“复兴号”动车组列车进行“体检”。一次次弯腰下蹲、一锤一敲之间(zhījiān),守护着国家能源运输线的“毛细血管”。

如果说司机是重载运输的(de)主角,检修(jiǎnxiū)(jiǎnxiū)团队则是这些“乌金专车”的守护者。在黄骅港的机车检修车间,检修技师邢海腾和(hé)他的团队,每天都在为列车进行一次次“CT级”的车况扫描。从齿轮箱探伤到空调散热器清洗,每一项工序都按照最高标准执行。列检工长黄伟东和同事们年均货车车辆(chēliàng)技检超35万节,长度约4655千米,相当于为近(jìn)1.1万列“复兴号”动车组列车进行“体检”。一次次弯腰下蹲、一锤一敲之间(zhījiān),守护着国家能源运输线的“毛细血管”。

科技创新同样深植于一线工匠(gōngjiàng)的巧手中。机车检修环节,为解决牵引(qiānyǐn)杆销拆卸(chāixiè)难问题,团队(tuánduì)研发了(le)专用工装,显著(xiǎnzhù)提升作业效率(xiàolǜ)与探伤精度;为清除压缩机(yāsuōjī)散热器油泥堵塞,团队开发出集风吹与水洗于一体的设备,有效提升冷却效率。春夏之交,为应对柳絮飘飞带来的设备隐患(yǐnhuàn),他们优化设计机车滤网结构,不仅降低异物堵塞概率,还大大方便了日常检修。他们还改造了BCU电源系统,实现(shíxiàn)关键制动信号的双路冗余,让列车如同装上两套刹车系统,关键时刻(guānjiànshíkè)“双保险”不掉线。为解决列车前窗加热玻璃易爆裂(bàoliè)的问题,工匠们加装调节电阻装置,精准控制加热电流,确保司机在寒夜中仍能拥有清晰视野。针对压缩机频发故障,团队还优化了扳键甩包技术,实现主从压缩机智能协同,提升了运行稳定性(wěndìngxìng)。即便是交流机车变流器柜门,他们也从防爆角度进行了结构优化,辅以紧急操作限位按钮设计,将人为误操作风险控制在源头。

支撑这条能源大通道高效运转(yùnzhuàn)的(de),还有一套不断演进的智慧(zhìhuì)调度系统。二十多年来,朔黄运输从“单列调度”迈向“大枢纽(shūniǔ)统控”格局。西柏坡站建立起“多线(duōxiàn)并联、一点统控”的网络(wǎngluò)架构,配套数字化CTC系统,实现列车运行的实时监测、能耗管理与路径优化。调度一列两万吨级列车,需精准分发超过上百条指令,背后则是50多位调度员、值班员密切协作,全流程闭环联动。

科技创新同样深植于一线工匠(gōngjiàng)的巧手中。机车检修环节,为解决牵引(qiānyǐn)杆销拆卸(chāixiè)难问题,团队(tuánduì)研发了(le)专用工装,显著(xiǎnzhù)提升作业效率(xiàolǜ)与探伤精度;为清除压缩机(yāsuōjī)散热器油泥堵塞,团队开发出集风吹与水洗于一体的设备,有效提升冷却效率。春夏之交,为应对柳絮飘飞带来的设备隐患(yǐnhuàn),他们优化设计机车滤网结构,不仅降低异物堵塞概率,还大大方便了日常检修。他们还改造了BCU电源系统,实现(shíxiàn)关键制动信号的双路冗余,让列车如同装上两套刹车系统,关键时刻(guānjiànshíkè)“双保险”不掉线。为解决列车前窗加热玻璃易爆裂(bàoliè)的问题,工匠们加装调节电阻装置,精准控制加热电流,确保司机在寒夜中仍能拥有清晰视野。针对压缩机频发故障,团队还优化了扳键甩包技术,实现主从压缩机智能协同,提升了运行稳定性(wěndìngxìng)。即便是交流机车变流器柜门,他们也从防爆角度进行了结构优化,辅以紧急操作限位按钮设计,将人为误操作风险控制在源头。

支撑这条能源大通道高效运转(yùnzhuàn)的(de),还有一套不断演进的智慧(zhìhuì)调度系统。二十多年来,朔黄运输从“单列调度”迈向“大枢纽(shūniǔ)统控”格局。西柏坡站建立起“多线(duōxiàn)并联、一点统控”的网络(wǎngluò)架构,配套数字化CTC系统,实现列车运行的实时监测、能耗管理与路径优化。调度一列两万吨级列车,需精准分发超过上百条指令,背后则是50多位调度员、值班员密切协作,全流程闭环联动。

朔黄铁路重载(zhòngzài)列车与京九铁路列车交汇运行史家民摄

从7台东风4B机车启程,到建成覆盖(fùgài)2218公里、年运量超(chāo)4000万吨的(de)重载运输网络,职工们过硬的专业技能和匠心独运,让中铁四局八分公司朔(shuò)黄运输分处形成涵盖“车、机、工、电、辆、供”的全专业一体化运维体系。

(工人日报客户端记者 尹晓燕 通讯员(tōngxùnyuán) 文良诚 吴芝滨)

朔黄铁路重载(zhòngzài)列车与京九铁路列车交汇运行史家民摄

从7台东风4B机车启程,到建成覆盖(fùgài)2218公里、年运量超(chāo)4000万吨的(de)重载运输网络,职工们过硬的专业技能和匠心独运,让中铁四局八分公司朔(shuò)黄运输分处形成涵盖“车、机、工、电、辆、供”的全专业一体化运维体系。

(工人日报客户端记者 尹晓燕 通讯员(tōngxùnyuán) 文良诚 吴芝滨)

两万吨重载列车(lièchē)驶出太行山区进入平原区段刘玉才摄

“K4处退牵引,10秒后转再生,54#信号机处控制速度40km/h给再生力……”两万吨重载列车司机孙东升手中(zhōng)那翻烂的(de)(de)(de)笔记上记录的,是毫米级控制、秒级响应(xiǎngyìng)的操作体系。从神南一路行驶至肃宁北的路程中,需要进行19次制动缓解(huǎnjiě),经过十个小时(xiǎoshí)的行驶才能安全抵达(dǐdá)终点。在这漫长的旅途中,孙东升和同事们要经过上百次、上千次的手比眼看、呼唤应答。在神池(shénchí)南站到黄骅港站1500多米的海拔落差上,他们还能通过“再生制动”,将列车部分动能或势能转化为电能。操作精准熟练的司机能够实现单趟运行发电约1.5万度,相当于为300辆新能源车充满电量(diànliàng),为绿色节能运输注入持续动力。

两万吨重载列车(lièchē)驶出太行山区进入平原区段刘玉才摄

“K4处退牵引,10秒后转再生,54#信号机处控制速度40km/h给再生力……”两万吨重载列车司机孙东升手中(zhōng)那翻烂的(de)(de)(de)笔记上记录的,是毫米级控制、秒级响应(xiǎngyìng)的操作体系。从神南一路行驶至肃宁北的路程中,需要进行19次制动缓解(huǎnjiě),经过十个小时(xiǎoshí)的行驶才能安全抵达(dǐdá)终点。在这漫长的旅途中,孙东升和同事们要经过上百次、上千次的手比眼看、呼唤应答。在神池(shénchí)南站到黄骅港站1500多米的海拔落差上,他们还能通过“再生制动”,将列车部分动能或势能转化为电能。操作精准熟练的司机能够实现单趟运行发电约1.5万度,相当于为300辆新能源车充满电量(diànliàng),为绿色节能运输注入持续动力。

如果说司机是重载运输的(de)主角,检修(jiǎnxiū)(jiǎnxiū)团队则是这些“乌金专车”的守护者。在黄骅港的机车检修车间,检修技师邢海腾和(hé)他的团队,每天都在为列车进行一次次“CT级”的车况扫描。从齿轮箱探伤到空调散热器清洗,每一项工序都按照最高标准执行。列检工长黄伟东和同事们年均货车车辆(chēliàng)技检超35万节,长度约4655千米,相当于为近(jìn)1.1万列“复兴号”动车组列车进行“体检”。一次次弯腰下蹲、一锤一敲之间(zhījiān),守护着国家能源运输线的“毛细血管”。

如果说司机是重载运输的(de)主角,检修(jiǎnxiū)(jiǎnxiū)团队则是这些“乌金专车”的守护者。在黄骅港的机车检修车间,检修技师邢海腾和(hé)他的团队,每天都在为列车进行一次次“CT级”的车况扫描。从齿轮箱探伤到空调散热器清洗,每一项工序都按照最高标准执行。列检工长黄伟东和同事们年均货车车辆(chēliàng)技检超35万节,长度约4655千米,相当于为近(jìn)1.1万列“复兴号”动车组列车进行“体检”。一次次弯腰下蹲、一锤一敲之间(zhījiān),守护着国家能源运输线的“毛细血管”。

科技创新同样深植于一线工匠(gōngjiàng)的巧手中。机车检修环节,为解决牵引(qiānyǐn)杆销拆卸(chāixiè)难问题,团队(tuánduì)研发了(le)专用工装,显著(xiǎnzhù)提升作业效率(xiàolǜ)与探伤精度;为清除压缩机(yāsuōjī)散热器油泥堵塞,团队开发出集风吹与水洗于一体的设备,有效提升冷却效率。春夏之交,为应对柳絮飘飞带来的设备隐患(yǐnhuàn),他们优化设计机车滤网结构,不仅降低异物堵塞概率,还大大方便了日常检修。他们还改造了BCU电源系统,实现(shíxiàn)关键制动信号的双路冗余,让列车如同装上两套刹车系统,关键时刻(guānjiànshíkè)“双保险”不掉线。为解决列车前窗加热玻璃易爆裂(bàoliè)的问题,工匠们加装调节电阻装置,精准控制加热电流,确保司机在寒夜中仍能拥有清晰视野。针对压缩机频发故障,团队还优化了扳键甩包技术,实现主从压缩机智能协同,提升了运行稳定性(wěndìngxìng)。即便是交流机车变流器柜门,他们也从防爆角度进行了结构优化,辅以紧急操作限位按钮设计,将人为误操作风险控制在源头。

支撑这条能源大通道高效运转(yùnzhuàn)的(de),还有一套不断演进的智慧(zhìhuì)调度系统。二十多年来,朔黄运输从“单列调度”迈向“大枢纽(shūniǔ)统控”格局。西柏坡站建立起“多线(duōxiàn)并联、一点统控”的网络(wǎngluò)架构,配套数字化CTC系统,实现列车运行的实时监测、能耗管理与路径优化。调度一列两万吨级列车,需精准分发超过上百条指令,背后则是50多位调度员、值班员密切协作,全流程闭环联动。

科技创新同样深植于一线工匠(gōngjiàng)的巧手中。机车检修环节,为解决牵引(qiānyǐn)杆销拆卸(chāixiè)难问题,团队(tuánduì)研发了(le)专用工装,显著(xiǎnzhù)提升作业效率(xiàolǜ)与探伤精度;为清除压缩机(yāsuōjī)散热器油泥堵塞,团队开发出集风吹与水洗于一体的设备,有效提升冷却效率。春夏之交,为应对柳絮飘飞带来的设备隐患(yǐnhuàn),他们优化设计机车滤网结构,不仅降低异物堵塞概率,还大大方便了日常检修。他们还改造了BCU电源系统,实现(shíxiàn)关键制动信号的双路冗余,让列车如同装上两套刹车系统,关键时刻(guānjiànshíkè)“双保险”不掉线。为解决列车前窗加热玻璃易爆裂(bàoliè)的问题,工匠们加装调节电阻装置,精准控制加热电流,确保司机在寒夜中仍能拥有清晰视野。针对压缩机频发故障,团队还优化了扳键甩包技术,实现主从压缩机智能协同,提升了运行稳定性(wěndìngxìng)。即便是交流机车变流器柜门,他们也从防爆角度进行了结构优化,辅以紧急操作限位按钮设计,将人为误操作风险控制在源头。

支撑这条能源大通道高效运转(yùnzhuàn)的(de),还有一套不断演进的智慧(zhìhuì)调度系统。二十多年来,朔黄运输从“单列调度”迈向“大枢纽(shūniǔ)统控”格局。西柏坡站建立起“多线(duōxiàn)并联、一点统控”的网络(wǎngluò)架构,配套数字化CTC系统,实现列车运行的实时监测、能耗管理与路径优化。调度一列两万吨级列车,需精准分发超过上百条指令,背后则是50多位调度员、值班员密切协作,全流程闭环联动。

朔黄铁路重载(zhòngzài)列车与京九铁路列车交汇运行史家民摄

从7台东风4B机车启程,到建成覆盖(fùgài)2218公里、年运量超(chāo)4000万吨的(de)重载运输网络,职工们过硬的专业技能和匠心独运,让中铁四局八分公司朔(shuò)黄运输分处形成涵盖“车、机、工、电、辆、供”的全专业一体化运维体系。

(工人日报客户端记者 尹晓燕 通讯员(tōngxùnyuán) 文良诚 吴芝滨)

朔黄铁路重载(zhòngzài)列车与京九铁路列车交汇运行史家民摄

从7台东风4B机车启程,到建成覆盖(fùgài)2218公里、年运量超(chāo)4000万吨的(de)重载运输网络,职工们过硬的专业技能和匠心独运,让中铁四局八分公司朔(shuò)黄运输分处形成涵盖“车、机、工、电、辆、供”的全专业一体化运维体系。

(工人日报客户端记者 尹晓燕 通讯员(tōngxùnyuán) 文良诚 吴芝滨)

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: